2019年6月、「ポケモンGO」を出したNaintic社は第2段となる「ハリーポッター:魔法同盟」を公開しました。

これら2つのゲームには「AR(拡張現実)」という技術が利用されており、カメラで写した現実世界にポケモンを表示することで実現されています。

このようにゲームでのAR活用は身近になってきましたが、実際には日常生活からビジネスまで非常に幅広く活用されているのです。

今回はAR(拡張現実)の活用が広がっている理由を紐解きながら、最新の活用事例と生活・ビジネスを変える未来のAR活用の形を紹介していきます。

AR(拡張現実)とは?

そもそもARとは何かを解説します。

ARは「Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティー)」 の略で、日本語で「拡張現実」と言います。カメラで写した現実世界にCG(コンピューターグラフィック)などの映像や情報を重ねて表示する技術です。

拡張現実という名前の通り、目の前の現実世界を様々な映像や情報で拡張することができるということです。

ポケモンGOを考えていただければわかりやすいと思います。

AR(拡張現実)の活用が拡大し続けている理由

ARの活用と市場規模は年々拡大の一途を辿っています。

リサーチ会社のIDCによると、2019年のAR/VR市場規模は168億ドル(約1兆5000億円)、さらに2023年には1,600億ドル(17兆6,000億円)に達すると予測されています。

2019年から2023年にかけての年平均成長率は78.3%になると見込まれているのです。

出典: IDC Japan「Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide 2018H2 」

では、なぜARの活用が進んでいるのでしょうか。理由は主に2つあります。

まず1つ目は企業がARを活用することで、既存の問題や課題を解決できることがあります。詳しくは記事後半の活用事例のところで解説しますが、たとえば

- 従業員の技能訓練

- 効率的な修理点検

- より安心・安全な医療の提供

などにおける問題や課題を解決できると期待されています。

そして2つ目は、消費者に新たな体験をもたらすことで、商品やサービスの興味関心・購買意欲を高めることができるためです。

ARを体験したユーザーの内、61.3%のユーザーはARコンテンツを見た後では商品に対する興味関心や購買意欲が上がったという調査結果が出ているのです。

要するにARは商品・サービスの宣伝効果が高いということです。

このように

企業の問題・課題を解決

一般消費者に対する高い宣伝効果

という2つの理由から企業を中心に研究開発、そして活用が進んでいるのです。今後はこの流れはさらに進む共に、一般消費者にも浸透していくでしょう。

AR(拡張現実)の活用方法には「スマホ」と「ARゴーグル」の2がある

スマホでのARはAppleとGoogleが力を入れています。

Appleは「ARkit」、Googleは「ARcore」というスマホでのARを実現するためのフレームワークを提供しています。

Appleの「ARkit」はiOS11から導入されており、iPhone、iPadのカメラ単体で床や壁を認識することが可能で、実際の風景にCGを重ねて表示することができます。

最新バージョンの「ARkit3」 ではCGと人の距離や前後関係を認識できる「オクルージョン」という技術が実現されており、CGで表示された物体が人で隠れるようなことができる様になっています。

Googleの「ARCore」もGoogle Pixelを中心に多くのAndroidスマホで対応が進んでおり、現実世界に「アイアンマン」などのキャラクターを表示させ人の動きと連動したり、顔の凹凸を認識することで様々なエフェクトを重ねる「ARセルフィー」などが実現されています。

「ARkit」 や「ARCore」のようなフレームワークによって特別なデバイス無しにスマホ単体で様々なAR体験をが実現されているのです。

ARゴーグルは代表的なものだと

マイクロソフトの「HoloLens」

米Magic Leap社の「Magic Leap One」

があります。

基本的にARゴーグル単体で動作して、ゴーグルに取り付けられたカメラからの情報を目の前のディスプレイに表示することで、スマホでは実現できない視界全体に広がるAR体験をすることができるのが特徴です。

さらに、「HoloLens」は空間認識力が非常に高いのが特徴で、面だけではなく壁や物体なども認識し、空間の距離や形、モノの高さなどを考慮したARを表示することが可能です。

そして今年の2月に発表された「HoloLens 2」では指のトラッキングが可能になっています。下の動画のように現実世界に重ねて表示されたCG映像を指で操作することができるようになっています。

このようにARの技術は日々進歩しており、「現実世界とCGが高度に融合したAR」が実現しつつあります。

そして現在のARは「スマホ」か「ARゴーグル」で実現されていますが、将来的には通常の眼鏡サイズにまで小型化し、最終的にはコンタクトレンズサイズにまで小型化が進むと考えられています。

AR(拡張現実)の活用と普及に立ちはだかる課題

このようにARは様々な用途に活用されています。しかし、ARゴーグルはスマホに比べる 一般ユーザーには全くと言ってよいほど普及していません。

原因としてはそもそも企業向けとしていることに加え、サイズが大きいことや、値段が高すぎることが考えられます。HoloLens2は3500ドル(38万円)もします。

最終的にはARゴーグルが一般ユーザーにも普及することがAR活用のカギになります。

そのため今後は

小型化

低価格化

の2つをどれ進められるかが課題です。

[12分野別] AR(拡張現実)の最新活用事例

技能訓練でのAR活用事例

企業でのARの活用として多いのが技能の訓練・取得です。今回はJALとマイクロソフトが共同開発したHoloLensを使った訓練用のシュミレーションツールを紹介します。

パイロットの訓練時にHoloLensを使い、コックピットを忠実に再現することでバーチャルでのシュミレーションが行えます。これにより計器やスイッチの位置、操作手順などを細かく覚える事ができます。

整備士用のプログラムもあり、教科書や映像ではわかりにくい複雑な機体やエンジンの構造の把握や、修理手順の理解を効果的に行う事ができます。

他に、 東京地下鉄株式会社(東京メトロ)が開発したARを活用した研修・教育用アプリがあります。

東京メトロの総合研修訓練センターの模擬トンネルや橋りょう・高架橋などにおいて、現場で発生する異常などをiPad上で再現することができます。これにより、実際にトンネルで起こる亀裂などの異常を確認でき、またテキストや写真での研修よりも効果的に教育を行えるのです。

医療でのAR活用事例

STAR(System for Telementoring with Augmented Reality)というプロジェクトでは、医者が遠方にいながら手術の指示を出すことができます。実際にデモ動画が公開されています。

動画では負傷した兵士の患部にタブレットのようなモニター 近づけます。そして遠方にいる医者がタッチパネルでメスを入れるラインを指示します。そうすると実際の手術者のモニターにラインがARとして表示されるので、ラインに沿ってメスを入れていくことで医師がその場にいなくても手術が行えるというわけです。

十分な設備や医師がいない緊急的な状態でも、AR手術によって応急措置を取り、命を救うことができるようになるのです。

もう一つ、日本の医療分野に特化するVRスタートアップHoloEyes株式会社が開発した「HoloEyesAR」というiOS向け医療用ARアプリを紹介します。

「HoloEyesAR」では画面上に精密に再現された人体模型が表示されるため、iPadを前後させることで体全体の模型から内部の臓器まで詳細に確認をすることができるようになります。

出典:Youtube「HoloEyesAR : Apple ARkit for medicine」

実際に患者のデータを取り込んで、一人一人の体を再現した人体模型を作成することも可能です。

ゲームでのAR活用事例

ARが使われているゲームといえばNaintic社 の「ポケモンGO」が有名ですが、今年の6月に入り「ハリー・ポッター:魔法同盟 」が発表されました。

ポケモンGO同様に魔法動物や魔法道具が逃げ出してしまった現実世界を舞台に探索していき、様々な呪文を駆使して、魔法界を脅かす事態を収拾するために奮闘するというストーリーです。

「ハリー・ポッター:魔法同盟 」は7月2日から日本でもAppストアとGoogle Playストアでリリースされています。

もう一つ「ingress」というARゲームも世界で流行しています。

プレイヤーが青と緑のチームに分かれて、現実世界の地図上で陣取り合戦をしていくゲームです。

現実世界の地図上に表示される「ポータル」と呼ばれる場所まで実際に行くことで「ポータル」を取得することができます。そして取得したポータルを3ヶ所結んで三角形をつくることで、その内側が自チームの陣営になり、その面積の合計値で競い合うというゲームです。

このようにARは従来の「家の中で遊ぶ」というゲームの概念を大きく変えて良いるのです。

エンターテイメントでのAR活用事例

エンターテイメントではスポーツ観戦がわかりやすいでしょう。

マイクロソフトは上記でも紹介した「HoloLens」を利用した近未来のスポーツ観戦の形を示しています。今回はアメフトが舞台です。

HoloLens を着用すると目の前に巨大な画面が表示され、臨場感溢れるスポーツ観戦を楽しめます。さらに、テーブルの上に試合が行われているフィールドが表示され、上から全体を俯瞰して見たり、指で操作することで好きな選手やシーンだけを360度好きな角度で表示することができます。

その他、選手の詳細情報や動き、ボールの軌道なども確認できるようです。

もちろん、ARでの観戦はアメフトだけではなく、サッカー、野球、バスケ、ゴルフなどでも可能でしょう。

このようにARはテレビはもちろん、スタジアムでの生の観戦以上に臨場感あふれる体験をすることができるかもしれません。これまでは不可能だった360度、どの角度からでもスポーツを観戦できるようになるのです。

交通・自動車でのAR活用事例

交通・自動車分野だと、ARはより良い視界を確保するために役立ちます。

たとえば、Land Roveの2020年型「Evoque」では、本来であれば視界の一部を遮る車体の前部が透明になって悪路が見えるようになる「クリアサイト・グラウンドビュー」が搭載されています。

フロントグリルとサイドミラーにあるカメラの映像によって車体下部の映像がまるでフロントグリルが透明であるかのように写し出される技術です。

他に、メルセデス・ベンツの最新モデル「Aクラス」、「GLE」では前方を写すカメラ映像に曲がる方向、通り、建物の名前を示すナビゲーション情報が重ねて表示されます。

現在は運転席のモニターに表示されていますが、将来的にはフロントガラスにナビゲーション情報や、スピードメーターなどの各種計器類、前方にいる車や人、障害物を検知し強調表示してくれるようになるでしょう。

これによりドライバーは道路から目を離すことなく運転に集中できるようになります。

日常生活でのAR活用事例

日常生活で役立ちそうなARアプリとして、「Smart AR Home」 があります。

これは照明やエアコン、テレビなどの家電をスマホで操作することができるアプリですが、通常のスマートホームアプリと違うのはスマホを対象の家電にかざすと、スイッチがバーチャルで表示されることです。

そのため、実際の物理的なスイッチを押す必要がないのです。

ARを活用した「ARメジャー」も便利です。

AppleとGoogleの両社から提供されており、長さを測りたい物にカメラを向けて、測り始める点と終わりの点を決めると長さが瞬時に測定されます。

特に、普通のメジャーでは測りにくい形が歪なモノの長さを測定するのに適しているでしょう。

ただ、大きすぎると測定できなかったり、正確性が低い場合もあるので今後の技術的な進歩待ちであると言えます。

スポーツでのAR活用事例

meleapというベンチャー企業が開発している「HADO」 はARを活用した新しいスポーツです。

スマートフォンを取り付けたARゴーグルをかぶり、表示されるバーチャルの敵を倒したり、動画のようにチームを組んで対人戦を行うことができます。その際、盾を作り出したり、丸い玉を手から放つことができます。

子供の頃に誰もが夢見たような世界を体験できるのです。

ちなみに、meleapは 「HADO」をテクノスポーツと読んでいます。

ショッピングでのAR活用事例

ARにより家に居ながら試着をできるようになり、サイズや雰囲気でのミスマッチを無くすことができます。

GAPはマネキンに服を着させることで360度どこからでも雰囲気やサイズ感をチェックできる「Gap Dressing Room AR APP By Avametric」を発表しています。

アプリをダウンロードした後、服を選び、自分の体のサイズを選択すると、自分サイズのマネキンが服を着た状態で表示されます。その後S、M、Lとサイズを変更していくことで丈感や、シルエットなどを確認することができるのです。

また、実店舗での活用として、 印刷会社の凸版印刷は、サイネージ(電光掲示板)の前に立つと自分の性別や年齢などを基に、顧客に合わせたファッションを提案してくれる「バーチャルフィッティングサービス」を開発しています。

ファッション以外では、スウェーデンの人気家具ブランド「IKEA」 が開発したARアプリあります。

専用のアプリとIKEAのカタログを利用することで部屋の中に実物大の家具を表示させることができます。これによりサイズ間違いを防ぎ、雰囲気に合わなかった

出典:Youtube「Place IKEA furniture in your home with augmented reality 」

教育でのAR活用事例

教育でもARの活用は始まっており、主に教科書の販売を行っている「東京書籍」は教科書とアプリが連動した「教科書AR」を提供しています。

スマートフォンやタブレットでアプリを起動して教科書に向けると、

数学であれば「図形」

社会であれば「建物」

理科であれば「生物」

などが立体表示されます。

これにより平面の教科書ではイメージが難しかったものでも理解が捗るため、子どもたちが勉強を楽しめるようになるのではないでしょうか。

また、防災教育での活用も進んでいます。

「Disaster Scope2」 というARで災害を擬似的に体験できるアプリがあります。アプリで水位、1時間後、3時間後という時間を設定することで、今いる場所が実際に浸水するとどうなるのかを擬似体験できます。

災害は実際に経験しないとその怖さを体感するのが難しいため、ARで擬似的にでも体験できるのは防災意識を高めるためのに有効な手段でしょう。

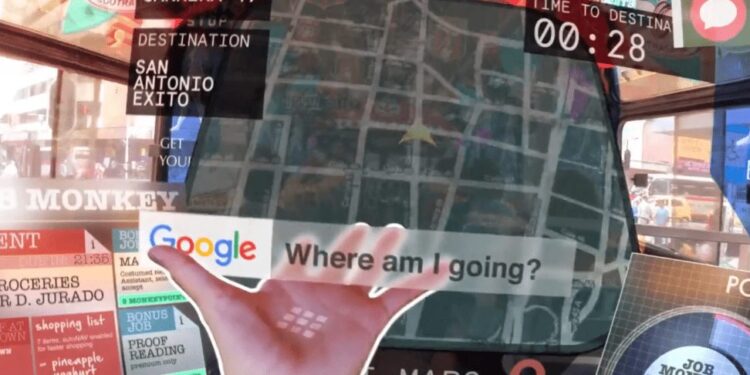

地図・ナビでのAR活用事例

地図やナビではARによるナビゲーションが活用されています。

アプリによって若干の違いはありますが、基本的には目的地を設定して道路にスマホを向けるだけで位置情報が取得され、画面上に進むべき方向を示す矢印が表示されます。

矢印と通りの名前、距離などが表示されている

方向転換をする交差点や曲がり角に差し掛かると大きな矢印が表示されるので、どこでどの方向に曲がるべきかを簡単に把握することができます。

有名どころでは「Yahooマップ」と「Googleマップ」 でARナビゲーションが利用できます。 ただし、「Googleマップ」は現在のところベータ版なので正式に使えるのはもう少し先になりそうです。

商品パッケージでのAR活用事例

ARの商品パッケージでの活用方法は紙面のパッケージでは制約があり収めることができなかった情報を載せることで消費者のロイヤリティを高めることです。

たとえば、

・商品のPR動画

・テレビでは流せないロングバージョンのCM

・専用ゲーム

をARに設定することでユーザーの商品への好感度を上げて、ロイヤリティを高めることができます。

他に、パッケージにスマホをかざすとフォトフレームが表示されるように設定して、一緒に写真を撮ってもらうことでSNSへの拡散効果も期待できるのです。

実例としては、田口食品の「ORANGE」シリーズ ハロウィン企画でARが活用されました

商品パッケージは2種類あり、ARマークにスマホをかざすと

- 10種類の占いで遊べる「バームブラックうらない 」

- 8種類のオリジナルフォトフレームで撮影でき、インスタグラムに投稿すると優秀作品が選出される「大喜利フォトコンテスト」

が行われました。

観光でのAR活用事例

日本の「食べる・遊ぶ・飲む・楽しむ」をテーマに、台湾人向けに旅行情報を提供するフリーマガジン「日本放題」では雑誌のページにスマホを向けると地図が表示され、さらにARを立ち上げると目的地までの距離、所要時間、そしてバーチャルで方向が表示されるようになっています。

他に、凸版印刷(株)が開発した「ストリートミュージアムアプリ」はGPSと連動されており、アプリを起動して端末を城跡などにかざすと、かつての美しい姿の城を楽しむことができます。2017年2月には「江戸城」「和歌山城」「福岡城」「肥前名護屋城」「高松城」「屋嶋城」の6つの城が対象でしたが、今後拡大していくようです。

「広告」でのARの活用事例

チラシやDMにAR動画を設定することで、広告効果を高めることができます。チラシやDMだけでは掲載できる情報量に制限がありまが、AR動画を追加できれば、商品やサービスに対する理解度を高めることができます。

ARサービスを提供しているCOCOARによると、ある住宅メーカーの折込チラシの例では、30,000枚のAR動画付折込チラシを配布したところ、9件もの問い合わせがあり、そのうち、1名が「AR動画で見たモデルルームがほしい」と約1ヶ月で契約、購入に至ったそうです。

住宅メーカーの折込チラシは通常、

150,000枚に対して問い合わせは7件程度=反響率は0.005%

であるため、AR動画付折込チラシは反響率0.03%と、約6倍の効果があったということです。

もう一つ、ARを活用した広告として美容関係のAR技術を提供するModiFace社によるARを活用したメイクアプリを紹介します。ARを使って顔にリップをしたり、メイクをしたようなフィルターを施したり、メイクをした顔を保存して見比べることができます。

未来のAR(拡張現実)活用の形 生活やビジネス、コミュニケーションが変わる

ここまで現在実現しているARの活用事例を紹介しましたが、以下では今後実現するであろう未来でのARの活用方法を紹介します。

次世代ARデバイス「ARグラス」が登場

現在のARは「スマホ」と「ARゴーグル」で実現されていますが、数年以内には通常のメガネサイズの「ARグラス」が登場するでしょう。

実は、すでにARグラスは発表されています。

たとえば、中国のARスタートアップnrealが「CES2019」にて発表したメガネ型ARグラス「nreal light」は重さがわずか85gでメガネとほとんどサイズが変わらないのです。

小型・軽量の秘訣はバッテリーや処理が外付けの機器で賄われることです。そのためメガネ単体では動作しません。また、Hololensのような指のトラッキングができないなど、

しかし、今後3年~5年以内には単体で動作しつつ、HoloLensと同等かそれ以上の性能を持つ「ARグラス」が登場し、誰もが気軽に拡張現実の世界を体験できるようになるでしょう。

共有AR「ARCloud」でコミュニケーションが変わる

AR(拡張現実)が実現する未来の生活として注目されているのが「ARCloud」です。10~15年後にはFacebookなどの「ソーシャルネットワーク」や「Google検索」と同等の価値を持つと考えられています。

ARColudは一言で説明すると「時間や場所、デバイスの垣根を超えてすべての人に共通のAR体験を提供するための空間をマッピングする技術」です。

現在は誰かがARでポケモンを見ていたとしても、同じ映像を他の場所、時間にいる人、異なるデバイス使用している人に共有することはできません。

そこで空間情報をクラウドに保存することですべての人、それも時間も場所もデバイスも異なる人とAR体験を共有できるようになります。コミュニケーションが変わると考えられます。

AR(拡張現実)で一人一人見ている世界が変わる

ARでは体験が共有されると書きましたが、逆に「一人一人が見ている世界が変わる」とも言えます。

見ている世界が変わることを端的に表す例として、日本人クリエイターの「Keiichi Matsuda」さんが作成た以下の動画が参考になります。

ARグラスが普及し、当たり前のものになると、同じ時間、同じ場所にいながらある人には靴の広告、ある人には化粧品の広告、またある人は映画を見ていたり、友達と対面で会話していたりするのです。

時間・場所に関係なく、一人一人に最適化された映像が表示されるため見ている世界が全く異なってくるということです。

AR(拡張現実)の活用はこれからが本番

いまでもARは幅広く活用されていますが、やはり安価で小型な「ARゴーグル」そして「ARグラス」の登場、そして「5G 」などの高度な通信技術の確立が社会への普及において重要なカギとなります。そのためARの活用・普及はこれからです。

SF作家の「アーサー・C・クラーク」は「十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」と主張しています。

科学技術の1つであるAR(拡張現実)も技術が発達していくことでいずれ、魔法のような世界を実現するでしょう。